「山崎とは違う個性のウイスキーを作るには、新しい場所が必要だ」

白州ウイスキー工場は1973年に誕生しました。

この年は、サントリーが大阪の山崎に日本初のウイスキー工場を作ってから、ちょうど50年目の記念の年でした。

当時のサントリーの社長・佐治敬三さんは、山崎とは違う味わいのウイスキーを作りたいと考えていました。

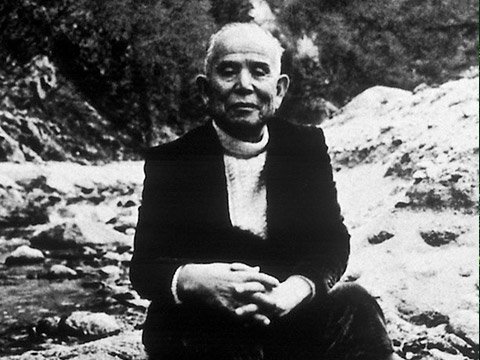

この大事な仕事を任されたのが、大西為雄さんという人でした。

大西さんは山崎ウイスキー工場の工場長を務めた経験があり、水のことをとてもよく知っていたので、後に**「水の狩人」**というかっこいいニックネームで呼ばれるようになります。

日本中を旅して理想の水を探した

佐治社長が大西さんに出した条件は2つ:

- ウイスキー作りに最高の水があること

- その水を育ててくれる豊かな自然があること

ウイスキーを作るときに使う水は「マザーウォーター(母なる水)」と呼ばれていて、ウイスキーの味を決める大切な要素なんです。

大西さんは日本中の美しい水がある場所を訪れました。

険しい山の奥深くまで入っていって、水の質や量、その土地の気候などを調べました。

「これは良さそうだ」と思った水は持ち帰って、実際にウイスキーを作って味を確かめたそうです。

でも、なかなか理想の味にはなりませんでした。調査を始めてから数年が過ぎました――

運命の一口

そしてついに、大西さんは**山梨県の白州町鳥原(とりはら)**という場所にたどり着きました。

南アルプスの山のふもとにある場所です。

白州の水を口に含んだ瞬間、大西さんは「日本にまだこんなきれいな水があったのか!」と体が震えたそうです。

南アルプスの花崗岩(かこうがん)という岩の層で、長い時間をかけてろ過された白州の水は、とても澄んでいて、やわらかく、ミネラルのバランスが絶妙でした。

周りには広い森が広がり、神宮川という川が清らかに流れていました。

「ここだ!ここが理想の場所だ!」大西さんはすぐに佐治社長に報告しました。

自然を大切にした工場づくり

場所が決まりました。

でも、ここからが本当のこだわりでした。

当時、工場を建てるときは「どうやったら効率よく作れるか」だけを考えるのが普通でした。

でも白州ウイスキー工場は違いました:

- なるべく大きな建物を作らない

- 工場の中の道路をまっすぐではなくS字カーブにして、工場っぽい冷たい感じをなくす

- 野鳥の聖域を作って、鳥たちが安心して暮らせるようにする

実はこの場所の名前「鳥原」は、昔からたくさんの鳥が住んでいたことから付けられた地名なんです。

サントリーは「野鳥は環境にとても敏感な生き物。もし鳥がいなくなったら、それはその場所の環境が悪くなったということ」と考えて、鳥たちが住める環境を守る活動を今も続けています。

今でも白州ウイスキー工場では、1年を通して約50種類もの野鳥を見ることができるんですよ。

バードウォッチングが目的で訪れる人もいるくらいです!

そして「白州12年」が生まれた

白州ウイスキー工場ができてから20年以上が過ぎた1994年5月10日、ついに白州ブランド初のシングルモルトウイスキー**「白州12年」**が発売されました。

森の中でじっくり12年以上熟成させた原酒だけを選んで作られたウイスキーです。

緑色のボトルは森をイメージしていて、白いラベルに書かれた「白州」の文字は、なんと佐治社長自身が筆で書いたものなんです。

作り手たちにとって、待ちに待った一本でした。

この物語のポイント:

- 「水の狩人」大西さんが数年かけて日本中を旅した

- 白州の水を飲んだ瞬間、体が震えるほど感動した

- 「鳥原」という地名は、昔から鳥がたくさんいたことが由来

- 自然を大切にする気持ちが、工場の設計にも表れている

- 山崎ウイスキー工場50周年の記念に生まれた第二の工場

グラスに注がれた白州12年の一滴一滴には、こんな感動のストーリーと、自然への深い敬意が込められているんです。

白州はハイボールにすると、その魅力がさらに引き立ちます。爽やかで軽快な飲み口、そして飲んだ後にふわっと広がる青リンゴのような香り――。

南アルプスの清らかな水と、森の恵みが生んだ特別な一杯を、ぜひBAR ALBAでお楽しみください。